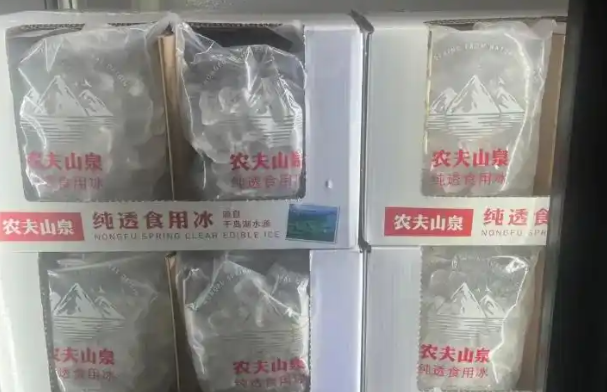

广东的钟先生在山姆冷柜前抢到最后一袋 “纯透食用冰” 时,手指被寒气冻得发麻。他来不及顾及,赶紧将袋子扔进购物车 —— 第二天,这款产品的页面就显示 “缺货” 了。2 公斤的农夫山泉冰块售价 22.8 元,相当于 4 瓶同品牌矿泉水的价格。社交平台上,有人晒出冰块落入威士忌杯的晶莹慢镜头,也有不少人疑惑:“家里的冰箱冷冻室难道是摆设吗?”

冰与水:三倍差价引发的争议

争议的焦点源于价格标签上的数字。有消费者在山姆货架前算过一笔账:冻同等重量的冰,用 4 瓶农夫山泉矿泉水就够,成本仅 8 元,而这袋冰标价 22.8 元,溢价接近三倍。更鲜明的对比来自街头:蜜雪冰城 660ml 的冰杯售价 1 元,便利店的冰杯普遍不超过 4 元。

面对 “冰块刺客” 的质疑,山姆客服解释称工艺存在差异:这些冰块来自千岛湖水源,经过多重过滤消杀,采用 24-32 小时超低速缓冻凝结技术,融化速度比普通冰慢 20%。辽宁的明先生亲身体验了融化速度,却也不禁嘀咕:“效果确实有,但值不值三倍价?可能有心理作用在里面。”

卫生焦虑:超标 190 倍的隐患

就在价格争论不断时,另一则消息让市场更加动荡。某测评机构发布的检测报告显示,部分奶茶店的冰块菌落总数最高超标 190 倍,有 4 家还检出了大肠菌群 —— 这可能意味着存在粪便污染。报告很快登上热搜,评论区满是 “再也不敢喝奶茶加冰” 的恐慌言论。

同时,监管空白也显现出来。现行国标 GB 2759-2015 只涵盖预包装食用冰,现制冰领域仍遵循 2008 年的行业标准 SB/T10017。黑猫投诉平台上,关于 “食用冰” 的 2309 条投诉中,蜜雪冰城、瑞幸等品牌都涉及异物问题。有消费者在密封的奶茶杯里发现漂浮的虫尸,却很难查清是冰块还是饮料环节出了污染。

巨头的 “冰” 计划:从水源到货架的布局

农夫山泉涉足冰块生意早有迹象。2024 年冰杯流行时,它就推出了 160g 的便利店冰杯,售价 3.5 元 —— 比同品牌 550ml 瓶装水贵了近一倍。今年又推出 “买 NFC 果汁加 1 元得冰杯” 的活动,带动饮料销量大幅增长。而山姆袋装冰的上市,标志着其完成了从 “即时冰杯” 到 “家庭储冰” 场景覆盖的战略布局。

成本结构揭示了定价的逻辑。工厂制冰时,4 吨自来水经过过滤加工才能制成 1 吨冰,缓冻工艺的能耗是普通制冰的 3 倍以上。更不易察觉的是冷链成本:-20℃的仓储和专业运输,让单杯冰的冷链成本占比超 50%,袋装冰虽省去了塑料杯的费用,但全程需要像 “护送雪糕” 一样防止融化。

分化的冰市场

市场正分成明显不同的阵营:

蜜雪冰城、古茗以 1 元冰杯抢占下沉市场,660ml 的容量满足即时饮用需求,年销量增速超 300%;

农夫山泉瞄准山姆的中产客群,2kg 大包装使单克成本降至 0.57 元 / 50g,但仍高于麦德龙同类产品的 0.38 元 / 50g;

景金利等传统品牌坚守批发市场,10kg 袋装冰售价 8 元,单价低至 0.04 元 / 50g,不过需要消费者自备冰柜囤货。

这场争夺战的背后是消费场景的改变。盒马数据显示,2025 年 6 月咖啡冰杯销量猛增 60%,一线城市人均年消耗冰杯 48 杯。年轻人把 “冰杯 + 咖啡”“冰杯 + 橙汁” 的 DIY 过程拍成短视频,冰块从功能性产品变成了社交符号。

未知的结局:清凉成了奢侈品?

山姆冷柜前,塑料袋里的冰块透着幽幽的蓝光。一位年轻妈妈犹豫了一下还是放进了推车:“带孩子露营调饮料,可不敢赌会不会拉肚子。” 不远处,一个学生模样的女孩拍完产品照发了小红书,转身走向蜜雪冰城 —— 那里 1 元的冰杯配上 4 元的柠檬水,足够解暑了。

农夫山泉的冰块生意,是消费升级与卫生焦虑共同催生的尝试。据奥纬咨询预测,2024-2026 年冰品冰饮在即时零售渠道的增速将达 39%,2026 年市场规模或许会突破 630 亿元。伊利、蒙牛等乳业巨头已经跨界进入这个领域,自建生产线争夺渠道话语权。

冰块战争的结局不在于价格,而在于对 “清凉权” 的定义:当巨头用技术、场景、流量筑起高墙,普通人还能否拥有不焦虑的夏天?答案或许就藏在消费者每次打开冰柜的选择中。